Viene del capítulo uno.

Los pibes en el viaducto frente al puerto africano son pesados de noche. Sobre todo los más viejos, los que cuidan su territorio; los jefecitos. Disputan por un lugar para dormir, por comida. Reaccionan ante el mínimo gesto que leen como un desafío. Ya no esperan algo mejor para ellos y con los años la vida se les hace cuesta arriba. Manotean como si quisieran llevarse a alguien más a su abismo. Un día, Bernard quedó en el medio. La confusión lo arrastró a una pelea. Le pegaron y él también pegó. Esquivó una olla de aceite hirviendo. Se arrojó a la ira compartida y después de ganar el mano a mano vio que el otro, el jefecito, le juraba venganza. Se dio cuenta que estaba perdido.

Ya no quería saber más nada de ese lugar. Se juró un escape. Lo suyo se resolvió a las trompadas pero había visto apuñalados. Supo de riñas fatales, de cuerpos echados al costado de la ruta. Ahí afuera, al margen de la ciudad, en Waterfront, no hay controles, ni Policía, ni nadie a quien recurrir. Si encuentran un cadáver lo cargan y se lo llevan sin preguntar.

“Basta, ya está, no voy a seguir esta vida acá porque me puede pasar algo peor”, sentenció Bernard. No había dejado su casa, su mamá y sus cinco hermanos en Dar es Salam, sobre el océano Índico, para eso. No había cruzado medio continente pagando a camioneros, eludiendo controles de frontera y trabajando de lo que sea para morir bajo ese puente, un no lugar, un container de nada.

Los días siguientes a la pelea anduvo apagado. Sentía que las horas que pasaban no eran suyas. No pensaba en comer, no pensaba en tomar; solo un horizonte posible apareció en la nebulosa: “Me tengo que ir de acá”. Y se fue.

“Hago lo que tengo que hacer y si no sale, chau, lo dejo en manos de dios”, se dijo. En el puerto, primero, y en el barco, después, se movió sin dudas. En su mente, todo eso que sucedía delante de sus ojos ya le había pasado.

Y en ese rincón de la popa del buque conquistado, en el silencio de esa habitación, llega la segunda noche y Bernard no se duerme. Se desmaya. No sabe cuántas horas pasan hasta que resucita. Se levanta alerta. Un polizón no concilia el sueño, no se va a dormir: cae derrotado.

Durante el tercer día, se para porque las rodillas hierven de quietud. Al rato, cuando se cansan los pies, se vuelve a sentar. Cada vez hablan menos con John. Las horas se reducen a aguantar el frío. Muerde la misma manzana del día anterior y espera.

El día cuatro se termina la fruta. Ahora sí tiene hambre. Bernard saca la bolsita con glucosa, inserta su dedo índice en ese polvo blanco milagroso y se lleva el dedo empanado a la boca.

Fuuuuuuuu.

Ya no está seguro si están en el día seis o el siete. John se queja, no aguanta más el dolor en la pierna. Le pide salir.

–Ebanae tutoke nje, miguu inauma sana.

La helada conquistó los huesos de John. La piel hinchada por el agua. Las articulaciones duras de dolor. La angustia debajo del hambre y la sed. Bernard podría seguir escondido unos días más en la chimenea. Su cuerpo es duro y aguanta. Pero está claro que su compañero no.

–Ok poa, tutoke.

Van a salir a cubierta.

***

No hay nada más poderoso que el imprevisto. Nada puede lacerar más a un hombre formado en la disciplina, alimentado de horarios y plazos, listo para obedecer y mandar, obedecer y mandar, como una polea sin fin. Nadie está preparado para que un inesperado quiebre sus planes, su visión del mundo. Mucho menos si ese mundo se reduce a cajas grises con riquezas ajenas que hay que trasladar de un lugar a otro: bolsas de arroz, tanques de petróleo, bodegas de dólares.

Y el imprevisto estalla a bordo del RM Power. Como el vapor de agua que se dispara en el lomo de una ballena, la noche del domingo 7 de julio otro polizón surge desde el espiráculo. Un joven sale agotado de la base de la grúa número 1, en la proa y a tres grúas de distancia -unos 50 metros- del puesto del capitán Florin Filip, en la popa. Los marineros de cubierta salen eyectados hacia los confines del barco, una vez más, pero ahora empujados por el odio de saberse engañados.

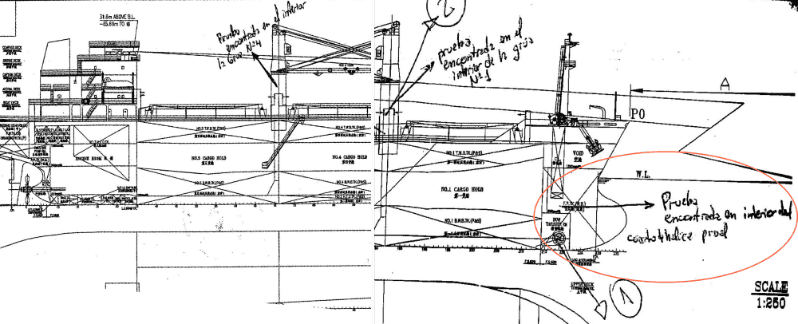

El primer oficial Racovita distribuye las acciones entre los marineros filipinos: el contramaestre Danilo Dumogho, de 39 años, y los tripulantes de cubierta Vicente Siguan, el mayor de 41, Harvey Baladjay, 29, Stephen Namulen, 28, y Ryan Lagumbay, 25. Solo falta Melvin Pelayre que duerme en su camarote. Debajo de la grúa, en el cuarto de la hélice proal, el último espacio en el extremo delantero del buque, atrapan a otros tres invasores.

El capitán no duda: ya es tarde para volver a tierra firme. No se le ocurre otra cosa. La orden es un puño. Racovita y los marineros de cubierta reúnen a los polizones y los llevan hacia la borda. Esta vez no hay protocolo ni comunicación a la Compañía. Florin Filip no pasaría de nuevo por esa humillación. Como Stanley hace dos siglos, hace lo que tiene que hacer para la corona. Los marineros atan de pies y manos con una cinta a los cuatro jóvenes. Los llevan al límite de la borda, los golpean y los tiran al mar.

Mientras la furia toma el mando del RM Power, bien abajo, a 18 metros de profundidad en la panza del cetáceo de acero, en el Bow Thruster, el hueco donde funciona la hélice que se usa para virar el barco, y al que se llega después de bajar escaleras y atravesar corredores; ahí, en el interior retorcido de ese cuarto imposible, queda un jirón de los sacrificados. Esas botellas con orina, ese chaleco salvavidas, esos trozos de ropa, los restos de alimentos y esas mierdas con olor a mierda, empiezan a ser, son ya, más importantes que cualquier grito para la historia que sigue.

***

Tres días después de ordenar los cuatro asesinatos en su barco, el miércoles 10 de julio de 2013, el capitán Filip envía un mail a la Wem Lines SA. Seis marineros piden rescindir sus contratos y regresar a sus países apenas arriben al puerto de Argentina.

Los motivos de la baja explicados en cartas manuscritas de los marineros con fecha del día anterior navegan entre algún problema de salud personal y supuestos asuntos familiares urgentes. Pero los seis tripulantes conforman, casualmente, todo el departamento de cubierta del buque: el contramaestre, tres marineros de primera y dos de segunda.

Al gerente de operaciones de la empresa griega, Binios Stravos, le parece muy extraño. Llama por teléfono al capitán del buque ese mismo día.

–No entiendo. ¿Por qué todos los marineros de cubierta quieren rescindir sus contratos de forma abrupta?

–Es que ellos no se sienten muy bien, señor.

–Capitán, ¿qué está pasando en ese buque?

Filip le cuenta que después de salir del práctico de Banana, ya iniciado el viaje en altamar, cuatro polizones más fueron encontrados. A la media hora, le dice a Stravos, dio la orden de arrojarlos por la borda.

El capitán podría justificarse, mencionar los costos que le ahorró a la Compañía; podría arrepentirse, escudarse en algún tipo de estrés; podría confesar la culpa que crece y que es el peor enemigo del marinero. La culpa en el horizonte que se mezcla en el oleaje y susurra en la soledad del camarote. La culpa como piedra gigante en la mochila del tiempo. Pero antes de colgar el teléfono, suelta una sola línea:

–Tiramos la basura al mar.

***

La empresa griega Wem Lines SA informa de lo ocurrido a la Justicia de la República de las Islas Marshall, país de bandera del buque. El administrador marítimo de esa isla sobre el Pacífico, en Oceanía, renuncia a la jurisdicción sobre los hechos denunciados y notifica lo ocurrido a las autoridades de Argentina (primer puerto de arribo del barco), de Rumania (nacionalidad del capitán y del primer oficial) y de Filipinas (país de origen de los marineros señalados).

El investigador oficial se limita a sugerir a la Compañía que suspenda a los acusados en sus puestos hasta que se esclarezca su situación procesal. Pero, aclara, la República de las Islas Marshall no investigará aquello. Ese conjunto de islas no es una nación que se caracterice por tener instituciones fuertes. Su historia es una huella de lo más brutal del siglo XX.

El control de los 29 atolones y cinco islas que integran ese país al noreste de Australia fue arrebatado por Estados Unidos a Japón en la segunda guerra mundial. Japón, a su vez, se había apoderado de esa zona insular durante la primera gran guerra. Su territorio es como un estornudo de rocas desiertas sobre el mar de Oceanía. Diez atolones están deshabitados y sólo cuatro superan los dos mil pobladores.

En los 90’, Islas Marshall logró su independencia formal. Su economía está asociada a la pesca aunque los millones que aporta Estados Unidos son aún el verdadero sostén de los más de 50 mil marshaleses. La generosidad del imperio del norte tiene una razón: compensa los 67 ensayos nucleares realizados hasta fines de los 50' (durante la guerra fría) que dejaron en la zona niveles de radiación más altos que en Chernobyl y Fukushima.

Las devastadas Islas Marshall, bajo amenaza por el cambio climático que aumenta el nivel del mar y las tormentas, es la república que más creció en cantidad de buques registrados en el mundo. Las empresas de la actividad marítima aprovechan su escasa estructura de control para anotar sus movimientos bajo esa bandera. Como un paraíso fiscal pero de la economía que se mueve sobre los océanos. No es casual que las banderas de Panamá e Islas Marshall flameen sobre los buques que más mercancías mueven, medido en toneladas, sobre todo de los petroleros y graneleros.

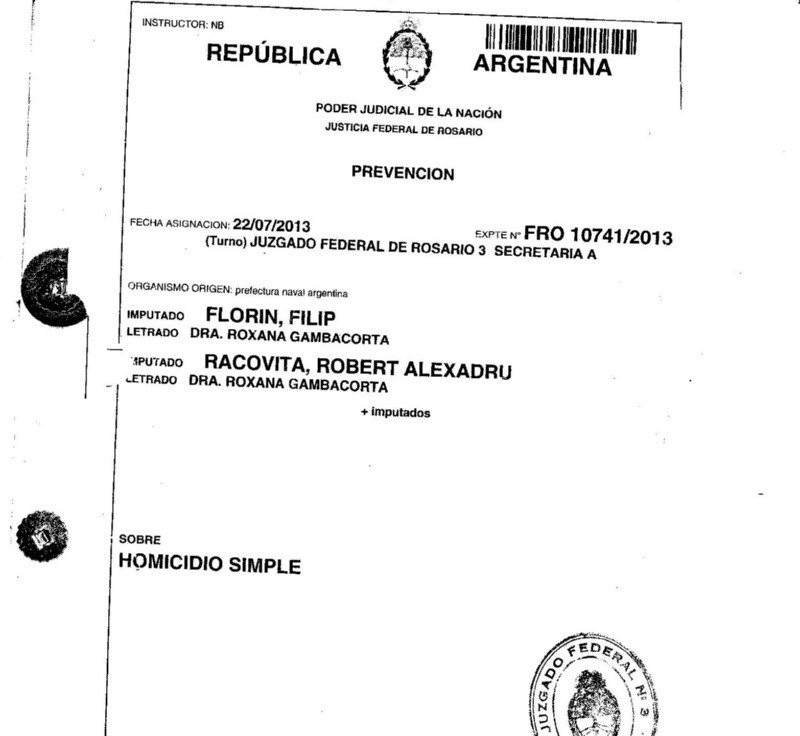

Desde ese país inverosímil llega entonces la notificación del caso del RM Power a la Justicia argentina el 22 de julio de 2013. El juez federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, es informado de la denuncia y del nombre del principal acusado: el capitán Florin Filip. Prefectura Naval Argentina se prepara para el arribo de la nave, la escena de un cuádruple homicidio concretado en algún punto del Atlántico.

***

Bernard abre la puerta de la sala de máquinas en lo más alto del buque petrolero MT Florida. No sabe qué le va a pasar. No hay forma de prepararse para enfrentar una posible muerte. Simplemente tiene que salir y lo hace. Es de mediodía en este invierno del año 2001. El primero en verlos es el capitán porque están arriba de todo, en la zona del puente de mando.

–¡Ey, ey, qué hacen ahí! ¡Ey, ey!

El capitán es un hombre de unos 50 años, un griego canoso de barba; un metro setenta y pico, de camisa y pantalón. Llama a gritos a la tripulación mientras se acerca a Bernard y John, dos espectros aparecidos en lo más alto de la popa que levantan las manos y balbucean que son inocentes, que no son malos.

–¡¿Qué tienen ahí, qué tienen ahí?!

Los revisan y le sacan de los bolsillos la bolsa con lo que queda de glucosa.

–¿Qué es esto, tienen droga? –acusa el capitán.

–No, no es droga, es glucosa –le explica Bernard en inglés, el idioma de los buques, y le hace una seña con un dedo que se lo lleva a la boca.

El capitán grita: ¿cómo puede ser que esta gente esté acá dentro del buque? Grita: ¿cómo no los encontraron antes? Grita y mira con desconfianza a esos dos muchachotes sucios y encorvados. Parece tranquilizarse de a poco cuando se da cuenta que ellos no le mienten.

–Nos escondimos acá porque queríamos irnos a otro lado –intenta explicar Bernard aunque sabe que el capitán no tiene marcha atrás, que el barco no puede regresar a África.

–Estoy yendo ahora a Sudamérica. Van a tener que venir con nosotros. Llévenlos a una habitación.

Descienden. Los bajan a un camarote, sobre el mismo edificio de la popa, la superestructura. Después de la ducha que les saca el humo de la chimenea de la piel y el frío de los huesos, los marineros les sirven un plato de comida: cerdo y algo de verdura. Antes de volver a dormir en una cama, a reencontrarse, Bernard piensa: “¿Qué va a venir, qué viene ahora?”.

***

Bernard y John están bañados. Bien dormidos sobre una cama. Comidos. Pero, todavía, alertas. El polizón viaja sin saber a dónde, ni cómo, ni hasta cuándo. El mar no ayuda a los foráneos de esa religión ondulante. A John se le pasa un poco el dolor y la molestia física. Pero la rasgadura de su espíritu se empieza abrir por las noches. Tiene pesadillas en el camarote. Llora con desesperación. Pasan los días en el océano. Hacen algunos trabajos o pintan en el barco. Llegan a su primer puerto en Panamá. El capitán les explica que no bajarán: subirán autoridades y ellos tendrán que esconderse.

Descienden. Los meten en uno de los depósitos del MT Florida; al fondo de todo. Los dejan tres o cuatro días encerrados. Otra vez. Tienen una puerta para abrir pero están justo sobre la altura del mar. Las olas chocan sobre la escotilla. El agua incansable de un lado, la oscuridad del otro.

De Panamá siguen viaje hasta Brasil y luego hasta Montevideo, Uruguay. Cada vez que pasan por un puerto la dinámica se repite. Los esconden en algún depósito de comida para evitar a Migraciones y posibles inspecciones. Este es un barco tanque que no llega a tierra: otros buques se le acercan, cargan o descargan y siguen. Ven las ciudades de lejos.

Bernard cree que el capitán no quiere pagar el impuesto para amarrar. Que no quiere arriesgarse a que los descubran a ellos y hacerse responsable de los gastos de esos dos polizones. Si el capitán fuera de verdad bueno los dejaría bajar y que la empresa, que es millonaria, pague lo necesario. Pero eso no ocurre y la fragilidad de John se agrava.

–Tirame del barco, no quiero más esto, ya estoy cansado –le suplica John en uno de los depósitos. Las pesadillas siguen con los ojos abiertos y gime entre llantos –Veo cosas, me quiero matar.

–¿Qué cosas? Yo no veo nada.

–¡Tirame al mar, tirame!

Bernard no sabe cómo tranquilizarlo. Le dice que no hay nada, que cómo lo va tirar. El sufrimiento de John se estira por horas.

–Vos estás re loco, cómo te voy a tirar yo, y qué va a decir la gente que sabe que salí con vos si un día llego y me dicen: “Dónde está tu compañero”; qué les voy a decir yo: “Lo tiré”, “se murió”. No. Aguantatela, aguantetela, no queda otra.

A la primera semana de encierro en la sala de máquinas del barco, le siguen tres meses de navegación igual de duros.

Continúa con el capítulo tres.

* Este proyecto periodístico fue seleccionado y formó parte del taller "Cobertura de la migración y su vínculo con el desarrollo sostenible", de la Fundación Gabo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Más información